生活中如果出現了這種情況一定是難以忍受的,所以解決處理的方法是很重要的。在處理之前就要了解拉傷的症狀,並且要掌握預防的方法,接下來三八女性網就來為大家介紹腿筋拉傷,一起來看看吧。

1.怎樣判斷腿筋拉傷

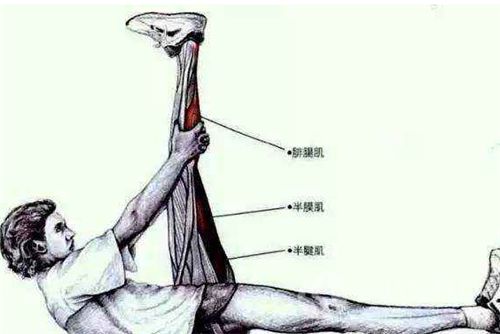

腿筋拉傷是肌肉在運動中急劇收縮或過度牽拉引起的損傷。很多的日常運動都會出現這種傷害,具體來說主要有長蹍、引體向上和仰臥起坐練習時容易發生。一旦出現腿筋拉傷後,拉傷部位往往會疼痛劇烈,這時候用手就可以摸到肌肉緊張所形成的索條狀硬塊,這時候就會觸疼明顯,患者的局部腫脹或皮下出血,活動就會明顯受到限製。 腿筋拉傷後,最好及時的進行冷處理,生活當中可以用冷水衝局部或者可以用毛巾包裹冰決進行冷敷,然後用繃帶適當用力包裹損傷部位,防止腫脹。

2.腿筋拉傷怎麼辦

首先要判斷自己肌肉拉傷後拉傷到什麼程度,如果腳拉傷後能站起來勉強走路,扭傷程度比較輕,可自己處置;如果不能站立或走路,扭傷部位痛的很厲害並逐漸腫起來,說明可能扭傷到骨頭,應立即去醫院。 嚴重的話可能是肌腹斷裂會要進行手術治療,否則會影響以後肌肉的力量。

腿筋拉傷要馬上平躺,在損傷的地方出冰敷,冰敷後可以使得血管收縮,控製傷勢變得嚴重。一天以後破裂血管流血停止,這時就可以用熱敷了,促使扭傷處周圍的淤血消散。

腿筋拉傷後,需要在受傷部位用彈力繃帶包紮起來,因為彈性的作用,不會阻礙血液循環,透氣性也好,非常適合腿筋肌肉的拉傷進行固定作用,可以起到止血的作用。肌肉拉傷後,可以適當的抬高受傷的小腿,高過心髒的水平。如果有疼痛的現象加重,應立即停止活動,抬高的目的是利於血液淋巴液的回流,有利於減輕肢體受損部位的腫脹,腫脹一減輕了,疼痛也就會有所好轉。

在出現拉傷以後,最重要的就是休息,不要再讓受損部位的肌肉用力,過多的活動不利於肌肉的修複工作,從而延緩肌肉拉傷後的快速恢複。腿筋拉傷需要合理的用藥,在扭傷初期,不要服用內服的藥、外敷活血的藥物,以免血流更多,腫脹更大,24小時後,內服些雲南白藥、跌打丸、活血止痛散,再外敷五虎丹,消腫後就不必內服和外敷藥物了。

3.腿筋拉傷多久可以恢複

腿筋拉傷的複原過程是一個漫長的過程,這分為三個階段,炎症期、增生期和修複期。

第一個階段受傷的地方會有初步的腫脹感和凝血的反應。第二階段和第一階段是同步在發展的。最後一個階段身體開始恢複損壞的組織。使得這些損壞的地方開始結痂,從而增加肌肉的力量。如果沒有百分百愈合是很容易再次受傷的,所以有很多的運動員要缺席很長時間的比賽。

4.怎麼預防腿筋拉傷

1、做準備活動

做好充分的準備活動才不會容易受傷,對於在訓練中容易受傷的地方更是這樣。結束了準備活動與訓練開始不要超過四分鍾。在這短間歇的時候可以訓練其他的地方,為其他的部位做專門的準備活動。熱身運動應該在10到20分鍾左右,通過這種放鬆肌肉、牽拉運動、輕度的活動可以提示肌肉馬上就要進行大運動量的活動了。

2、適可而止

如果用大重量訓練時,最好有人專門保護。不要經常借力訓練。做動作時不要速度太快和突然啟動,還注意運動量應該循序漸進。間隔時間較長再練時,要減輕重量、降低強度。

3、做好放鬆和整理活動

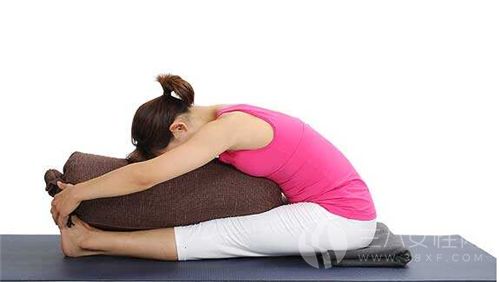

訓練後必須做一些伸展放鬆練習,以加速運動部位的恢複。例如,做完硬拉和深蹲後,可懸吊在單杠上,然後做提膝下放或直腿左右擺動等動作,以及脊往恢複原來的機能狀態。

4、加強醫務監督

常練健美者最好定期進行體格檢查,參加比賽時要進行補充檢查,以便及早發現隱患,采取措施。

5、注意身體的警號

疲乏、焦慮、長期有時斷時續的肌肉酸脹疼痛等是身體發出的警號,若置之不理,則小傷會釀成大傷。軟組織損傷一般恢複較慢,若處理不當,輕則造成慢性損傷,重則留下不同程度的功能障礙。高水平的專業運動員並不僅僅是四肢發達,運動理論的學習也是至關重要的,很多技巧性的運動項目,如果運動姿勢不正確,或者運動技巧不規範,都很容易造成運動損傷,業餘愛好者更是應該加強運動理論的學習,掌握正確的運動方法。

如果腿筋拉傷是不是很舒服的,所以在運動過程中一定要注意,不要太多激烈。所以我們自己在日常生活中特別的注意,運動前也要注意熱身。以上就是三八女性網給大家帶來的關於腿筋拉傷,希望對大家有所幫助。

推薦閱讀: